Три статьи знакомят читателей с научными исследованиями по американской политике «Шелкового Пути» через изучение ее основополагающих концептуальных рамок.

В последнем за 2015 год номере журнале Eurasian Geography and Economics,(Volume 56, Issue 4, 2015) сразу три статьи посвящены американскому проекту “Нового шелкового пути” как объекту академических исследований:

The US Silk Road: geopolitical imaginary or the repackaging of strategic interests? Marlene Laruelle

Parsing mobilities in Central Eurasia: border management and New Silk Roads, Alexander C. Diener

Central Asia:The New Silk Road Initiative’s Questionable Economic Rationality, Sebastien Peyrouse, Gaël Raballand

Эти три статьи знакомят читателей с научными изысканиями по так называемой американской политике «Шелкового Пути» через исследование ее основополагающих концептуальных рамок. Первая статья, написанная Александром Диенером, предлагает посмотреть на американский «Шелковый путь» как на концепцию мобильности. Американский «Шелковый путь» сформирован на убежденности в том, что экономическое развитие и политическая стабильность достигается путем усиления мобильности – товаров, людей и идей. Однако процессам интеграции препятствуют неподвижный характер границ и высокий уровень секьюритизации, как это наблюдается на территории центрально-азиатских государств.

Во второй статье Марлен Ларуэль через линзу «критической геополитики» исследует, как Соединенные Штаты позиционируют себя в Центральной Азии и предлагают геополитический паззл, многих частей которого, однако, не достает. Этой расплывчатой американской геополитики не хватает механизмов диалога с конкурирующими проектами, выдвинутых другими внешними субъектами, как в рамках той же аллегории «Шелковый путь», так и в пределах другой – евразийской.

В третьем материале Гаэль Рабайан и Себастьян Пейруз исследуют экономическую подоплеку проекта американского «Шелкового пути» и вопросы ожидаемой экономической рациональности развития торговли и транспортировки в большом центральноазиатском регионе.

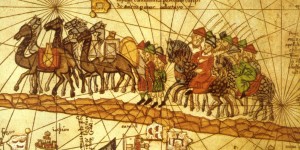

Александр Диенер в своей статье «Parsing mobilities in Central Eurasia: border management and New Silk Roads Разбор мобильности в Центральной Евразии» рассматривает проекты “Шелкового пути” через концепцию мобильности, которая дает иное измерение, чем «метафизика оседлости». Однако есть мобильность «хорошая» и «плохая». Плохая мобильность это незаконный трафик, хорошая – это перемещение, приносящее благо. В Центральной Азии множественные мобильные проявления широко характеризуют воплощение легендарного Шелкового пути, принимая форму углеводородных трубопроводов, миграционных потоков, маршрутов наркотрафика, торговых связей и транзита военных поставок. Однако, эта историческая ссылка скрывает современные политико-географические сложности осуществления мобильности в Центральной Евразии в законных рамках.

В Центральной Азии, парадоксально, плохой трафик (наркотрафик и т.д.) продолжает процветать, тогда как мобильность, которая может принести процветание всем государствам региона (торговля, инвестиции и т.д.), встречает все больше барьеров на своем пути, что осложняет реализацию проектов по региональной интеграции – проектов мобильности (к ним автор относит американский и китайский “Шелковые пути”, а также российский евразийский проект). Статус «стран без выхода к морю», модернистская концепция границ и суверенитета, предполагает, что перспективы трансконтинентальной торговли должны сопровождаться беспрецедентным уровнем регионального сотрудничества.

В настоящее время регион состоит из суверенных государств, следующих разным экономическим и политическим стратегиям. В данной работе проводится подробный анализ всех трех внешних концепций мобильности (США, Китай, Россия), а также сложного взаимодействия всех пяти государств региона, их национальной территориальности, крупных энергетических интересов и пограничных дискурсов с позиции социального конструирования политического пространства, как основного фактора в упрощении, координации и/или обструкции факторов мобильности. Историческая мобильность «Шелкового Пути» не в состоянии сформировать успешный пример развития межрегиональной торговли и транзита. В то время, как определение «Шелковый путь» используется многими как внутри региона, так и за его пределами, Центральная Азия остается под влиянием очень серьезных раздоров, возникающих как следствие конкуренции в современных условиях и обусловленных очень разными правилами.

Границы Центральной Азии пока активно «фильтруют» мобильность. В то же время инициатива Нового «Шелкового пути» обеспечивает уникальную возможность изучения многогранного влияния перемещения между странами людей, идей и ресурсов. Эти, основанные на мобильности, стратегии развития во многом зависят от того, согласятся ли страны кооперироваться во имя получения общей экономической выгоды. Вероятность увеличения роста экономики, как ожидаемого результата от “Нового Шелкового пути” требует от стран отказа от некоторой доли своего суверенитета. А это является серьезным вызовом для правительств Центральной Азии.

В материале «The US Silk Road: geopolitical imaginary or the repackaging of strategic interests? Американский Шелковый путь: Геополитическая иллюзия или пересмотр стратегических интересов?» Марлен Ларуэль пишет, что Центральная Азия стала регионом, предоставляющим богатую пищу для создания геополитических мифов, завышенных иллюзий со стороны внешних и внутренних фигур. Начиная с 90-х годов, и более открыто с 2011 года, официальный Вашингтон принял романтическую и ностальгическую концепцию “Шелкового пути”, формулирующую американскую политику для Центральной Азии. В своей статье автор использует методы критической геополитики, для того, чтобы понять предпосылки и прогнозы американской внешней политики относительно постсоветской Центральной Азии и ее окружения.

По мнению Ларуэль, американская версия “Шелкового пути” может быть воспринята как геополитическая иллюзия, в той же степени, как и российская евразийская концепция. В статьи предлагается дискуссия о том, как внешние игроки используют аллегорию «Шелковый путь» в различных вариантах, наряду с российской терминологией о Евразии. Автор анализирует зарождение и формирование американской концепции «Шелкового пути», ее административные и политические органы. Еще в 1991 году сразу после развала Советского Союза западные страны довольно быстро стали использовать эту метафору и заговорили о возникновении оси Восток-Запад, которая соединит новые независимые страны с Европой. В 2011 году, находясь с визитом в Индии, госсекретарь США Хилари Клинтон представила новую концепцию «Шелкового пути», которая распространяется на Центральную и Южную Азию. За этой концепцией стояли следующие стратегические доводы: во-первых, подготовка выхода США из Афганистана и развитие жизнеспособного проекта с более широким выходом в регион; во-вторых, подтверждение нового статуса своего стратегического партнера – Индии, в качестве возможных американских ворот в Евразию.

Но американская концепция сразу подверглась значительной критике: за отсутствие необходимых ресурсов, реальной заинтересованности, а также за смешивание географических понятий. Несмотря на заявления американских официальных лиц, Афганистан никогда не был центром «Великого шелкового пути», он не был местом, где сходились и пересекались торговые пути в Индию Китай или Европу, здесь была транзитная зона. Это не означает то же самое, что и центральное место в сети.

Политика правительства США в отношении Центральной Азии всегда колебалась между принятием большой геополитической конструкции, а-ля Бжезинский, и более скромными практическими проектами, в свете высокой устойчивости режимов Центральной Азии к навязанным извне программам и преобладающих российских и китайских влияний. Россия предпринимает конкретные шаги по строительству Евразийского экономического союза, а Китай ведет интенсивные дипломатические переговоры и осуществляет финансовые инвестиции в регион, и это свидетельствует долгосрочной приверженности обеих стран к Центральной Азии. И российский евразийский проект, и китайский “Шелковый путь” также делают акцент на историческом взаимодействии и на территориальном продолжении региона, косвенно утверждая, что Центральная Азия является частью «геополитики» России и Китая, что ограничивает США. Тем не менее, в будущем американский “Шелковый путь”, вероятно, будет больше конкурировать не с российским евразийским проектом, а с китайским “Шелковым путем”, концепция которого уже хорошо развита в плане культурного национального брендинга и экономических инвестиций.

В статье «Central Asia:The New Silk Road Initiative’s Questionable Economic Rationality Сомнительная экономическая рациональность концепции Нового шелкового пути» Гаэль Рабайан и Себастьян Пейруз исследуют, как американский проект “Шелкового пути” “геополитизирует” стандартную торговую политику, при этом намеренно исключая Россию, Иран и Китай. Первая часть статьи сосредоточена на потенциале торговых обменов между Южной и Центральной Азии в контексте доминирования российских и китайских партнеров, а также на усилиях Анкары и Тегерана по развитию торговой политики, которая необязательно включает Афганистан, Индию и Пакистан. Второй часть статьи обсуждает актуальность критериев развития, на которые опирается американский проект, а именно сокращение расстояния и времени. Статья задает вопрос, могут ли эти критерии стимулировать торговые потоки только на основе развитой инфраструктуры. Авторы заключают, что инициатива не учитывает многие другие ключевые элементы, в частности безопасность, расходы транспортировки и надлежащее управление, что значительно ослабляет ее основы.

Проекты по развитию торговых путей в Центральной Азии должны учитывать контекст, в котором потоки России и Китая во многом доминируют в региональной торговле. В этой связи возникает вопрос о потенциале Запада по перенаправлению этих потоков, и заинтересованы ли страны региона в этом. Американская инициатива также поднимает несколько вопросов, касающихся ее экономической целесообразности: какие модели были использованы для оценки количества грузов, перевозимых на сегодняшний день? Как был рассчитан потенциал для развития торговли? Как были оценены риски безопасности и стоимость транспортировки? Многие из этих критериев были упущены из виду.

До сих пор рост торговли между Центральной Азией и Афганистаном / Южной Азией происходил из-за трафика военной техники, что не может быть отнесено к полноценной коммерческой торговле. Политические заявления о “Шелковом пути” всегда подчеркивают необходимость восстановлении дорожной инфраструктуры. Однако, гораздо легче нарисовать коридор на карте, чем на самом деле стимулировать увеличение торговли. Это характерно не только для Центральной Азии, но является гораздо более сложным мировым явлением. В связи с этим, оторванность от “реального мира” может привести к тому, что массовые инвестиции могут не справиться с заявленными целями по увеличению торговли и сокращению бедности.

Американский “Шелковый путь” страдает от недостатка исследований торговли с корпоративной точки зрения. Политики и военные обычно сосредоточены на инфраструктуре, тогда как инфраструктура является лишь одним фактором в производственной функции перевозчика и не ведет автоматически к расширению торговли. Для импортера и экспортера (или экспедитора), выбор маршрута зависит не только от инфраструктуры, но, в конечном счете от соотношения себестоимости и надежности пути. Это обычно зависит от того, как транспортные услуги регулируются, насколько большим является рынок и как управляются границы.

Американская инициатива фокусируется на расстоянии и намного меньше на надежности и предсказуемости. Многие программы региональных организаций занимаются развитием транспортных коридоров в Центральной Азии, но очень немногие получили какие-либо ощутимые результаты. Расстояние является плохой оценкой транспортных расходов, поскольку пограничные переходы являются существенным источником задержек и непредсказуемости, что объясняет, почему, несмотря на гораздо более длинные транспортные маршруты, морская торговля намного дешевле, чем континентальный транспорт.